太平洋の中央に位置するハワイは、東と西が出会う場所です。その土地柄から、ハワイ大学の学生は元々の原住民であるハワイアンを含むポリネシア系、白人、アジア系など様々な人種で構成されています。演劇舞踊科ではその地理的特性を生かして西洋の演劇にとどまらず、歌舞伎を含む様々なアジアの演劇を多民族の学生たちに教えることで、演劇の奥深さを肌で体験させるのが大きな特徴となっています。その年によって異なる演劇を扱いますが、日本の演劇では歌舞伎のみならず能、狂言なども講座の対象となっています。

現在の大学の授業では、まず学生たちに本来の日本語の台詞をそのまま覚えさせるところから始まります。つまり「歌舞伎の耳」を備えさせてから英語のセリフを覚えさせます。歌舞伎が持つ独特な節回しや抑揚などを十分に考慮した上で翻訳された英語のセリフを改めて覚えさせるという手法は、ハワイ大学の長い歴史の中で生まれてきたノウハウです。世界にはごくわずかではありますが、単年で「歌舞伎」を「指導」している大学もありますが、これらはいずれもハワイ大学のような長い歴史と大歌舞伎に支えられ発展した独自のメソッドの上に行われているものではありません。

ハワイ大学の学生たちは1年間集中的に歌舞伎の歴史に始まり、演技、舞踊、音楽的要素を学んだのち、大学内のケネディーシアター(620人収容)でその演目を発表します。この舞台は毎回地元紙(Honolulu Star Bulletin)やその他のメディアに取り上げられるなど学外からも高い関心が寄せられています。

さて海外の人々が歌舞伎を観る、もしくは演じるということは当然ながらそのバックボーンである日本固有の文化、価値観を理解することにほかなりません。つまり1924年より授業の一環としてハワイ大学演劇舞踊科で行っている歌舞伎の授業は海外の人々が日本を理解する一助となり、2018年移民150周年を迎えた日系人にとっては自らのアイデンティティーを識る重要な機会となるでしょう。

これまでにこの授業に参加したアジアの演劇コースの卒業生はアメリカのほぼ全ての州、また20カ国以上の国々において教壇に立っているもの、演じているものなど1000人以上になります。 彼らにこの授業についてのアンケート調査をした結果、皆一様に自分たちの人生にとって大変に意義深い授業であったと振り返っています。演劇の現場にいる卒業生たちは自らの演劇のアプローチに歌舞伎が大きく役立っていると評価、また驚くべきことに教育現場にいる人の多くが「歌舞伎」のトレーニング方法を具体的に活用しているということです。また謙遜ということを学んだ、自己成長にも繋がった、と歌舞伎が内面にも良い影響を与えたと言う卒業生もいます。

近年、このコースを履修した学生の中にはかつてハワイ大学で歌舞伎を学び舞台に立った人々の子孫も含まれています。歌舞伎が世襲されるようにハワイ大学の卒業生、学生たちの中でもこの講座がローカルの人々の中で受け継がれていることも大変に興味深いところと言えます。

1973年に演劇舞踊科のカリキュラムに『日本の演劇』というコースが正式に加えられてから、今日に至るまでコミュニティーのバックアップを受けながら大学側に保護されてきた「kabuki」ですが、イエッツイーによるともはや地歌舞伎の一つ「「Kabuki」」としてのジャンルを確立したと言えるとのことです。しかし地元のコミュニティーの中で専門知識を持つ人たちが減少してきたのも事実です。

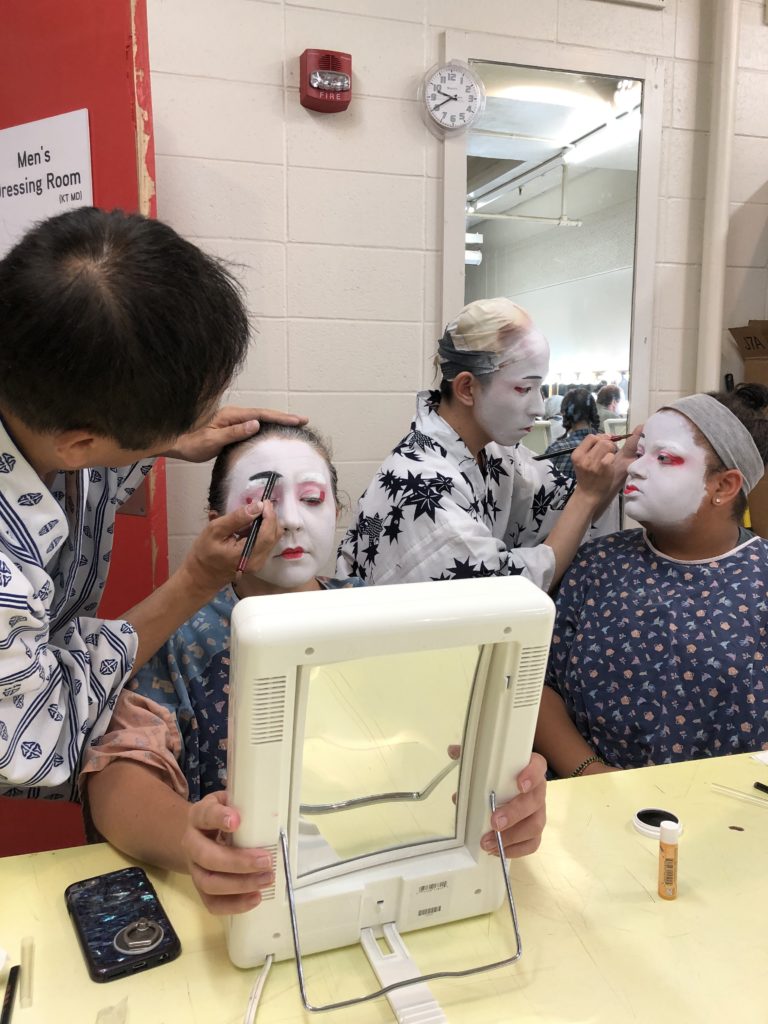

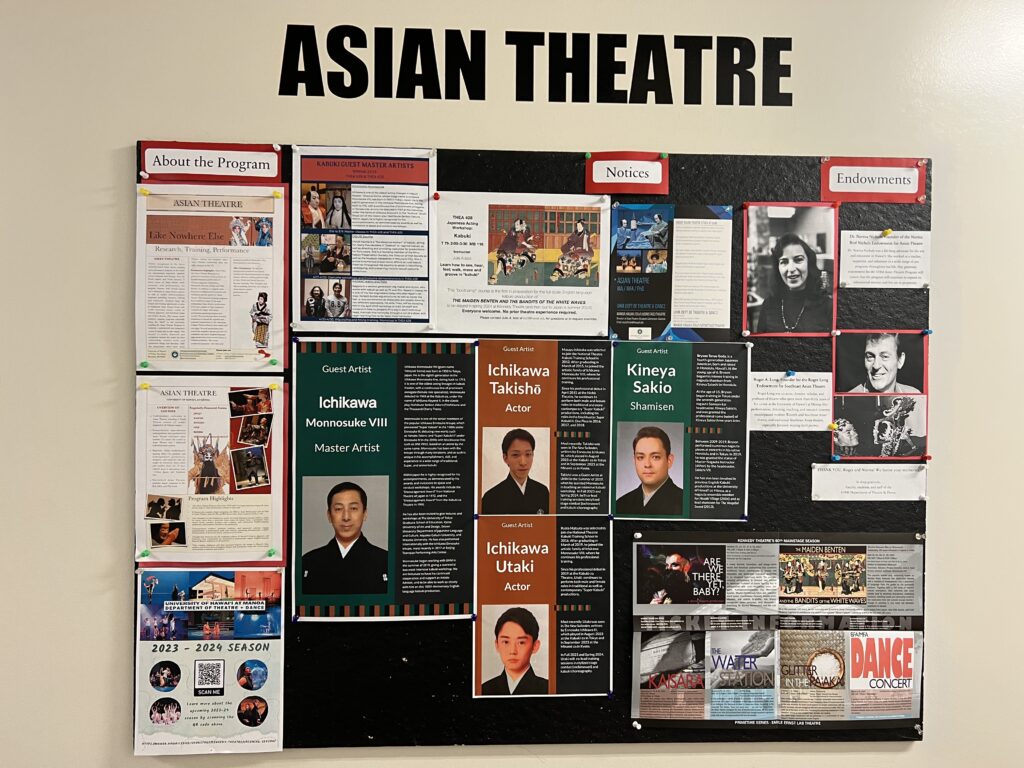

このような状況の下、イエッツイー教授と門之助は日本とハワイの文化交流となる当プロジェクトを企画しました。学生たちは通常の大学の授業として歌舞伎を大歌舞伎の役者である市川門之助とその弟子、市川瀧昇と市川卯瀧、そして市川高麗蔵(2024.04のみ)からまた鳴り物、三味線、床山、衣装、大道具など各分野の方々からのご協力を得て2024年4月大学内の劇場、ケネディーシアターにて「弁天娘女男白浪」を上演いたします。

コロナ禍を経て再開されることとなった2023-2024年度は、ケネディーシアターの設立60周年という記念すべき年度となりました。ケネディーシアターは歌舞伎を上演するための花道のある劇場として全米唯一の劇場として建てられ、その柿落としの演目が今回上演される『弁天娘女男白浪』だったのです。その後数多くのkabukiが上演されてきました。多くの卒業生たちがこの劇場で歌舞伎を通して日本の文化を学んできました。今回もたくさんの学生たちが日本の文化を理解する大きな一歩を踏み出し、世界へと羽ばたいていきます。

また今回の履修生及び参加者の中には、将来なんらかの形で歌舞伎に携わっていきたいという願いを持っている学生も多くおり、これは大変に嬉しいことです。自国に帰って大学で、イエッツイー教授のように歌舞伎を教えたい、インバウンド向けにイヤホンガイドをやりたいなど様々です。彼らの夢がHawaii Kabukiとともに大きく花開くことができることを祈っています。

今回のプロジェクトにはもう一つの大きなミッションがあります。ハワイで育った英語による「Hawaii Kabuki」の里帰り公演です。学生たちはケネディーシアターでの公演後来日し、同6月には岐阜県の清流プラザ、相生座にて里帰り公演を上演いたします。日本人の移民とともにハワイに渡った歌舞伎が英語によるkabukiとなって百数十年の時を経て、里帰りを果たします。一時は幟がはためく劇場がいくつもあったハワイですが、その後、歴史の波に飲み込まれハワイ大学に保護され今日までなんとか守られてきたkabukiがこのプロジェクトを通してまた次の百年へと繋がっていくことを私たちは願っています。日本人入植者やコミュニティー、大学関係者の方々が守り受け継いできたHawaii Kabukiを日本とハワイの繋がりとしてより強固にし、次の百年への橋渡しのお手伝いをしていきたいと思っています。